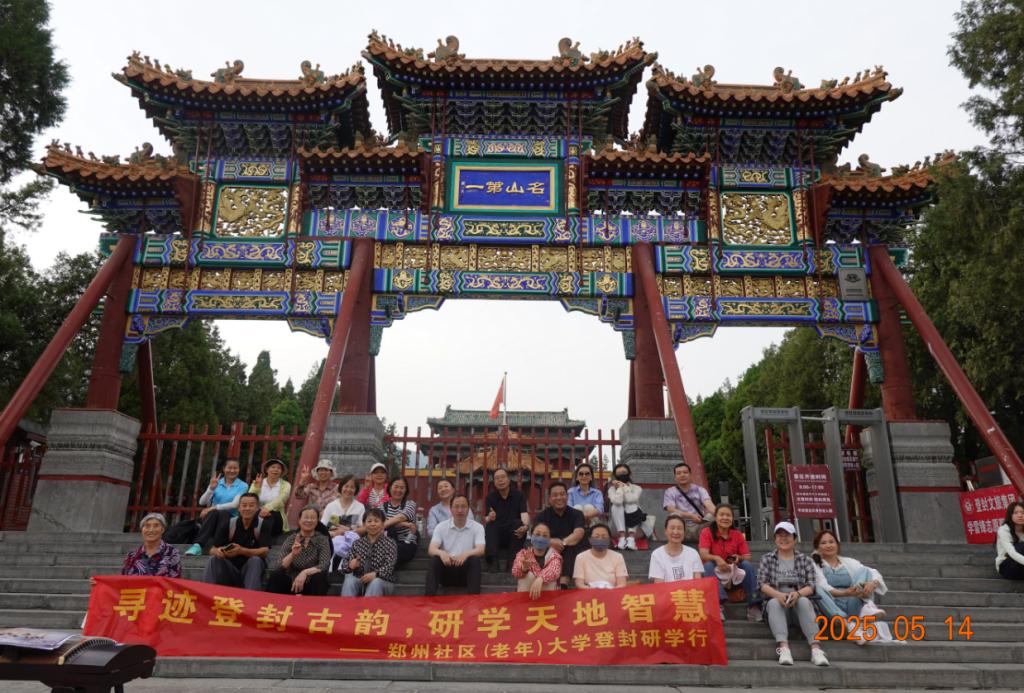

2025年5月14日清晨7时,郑州开放大学商都学堂联合康辉旅行社组织的银发研学团从校园启程。一辆大巴载着对知识的渴望驶向嵩山,一场以"天地之中"历史建筑群为核心的文化探秘之旅正式开启。此次研学突破传统老年教育模式,通过专家深度讲解、遗址实地考察与文化体验融合,让学员在行走中解码华夏文明基因,感受中原文化的厚重与鲜活。

行前启思:文化密码的叩问

途中,领队张灵敏老师以世界文化遗产为引,为学员勾勒研学脉络:全球1223项世界文化遗产中,中国以59项位居前列,河南独占5项,而郑州的"天地之中"历史建筑群与大运河通济渠段,正是本次研学的核心。她抛出一连串问题:"为什么河南人总爱说'中'?古人如何测定登封为'天地之中'?二十四节气从何而来?"这些疑问如种子般,在学员心中埋下探究的渴望。

实地解码:文物古迹里的文明印记

首站观星台,嵩山文化研究会副会长王建淞化身历史导游,从周公测景台讲起:"这座由土木表演进为石圭的测影工具,精度达毫米级,是古人测定'地中'的科学实证。"他带领学员仰望郭守敬设计的"量天尺",详解古人如何通过观测日影制定《授时历》、确立二十四节气。学员孙宏光感叹:"课本上的知识突然立体起来,原来'天地之中'不仅是地理概念,更是古人宇宙观的具象表达。"

在阳城遗址博物馆,夏商陶器残片、夯土城墙遗迹与《史记》记载相互印证。王建淞以"禹都阳城"考古成果为线,将传说转化为信史。学员张景仔细拍摄陶器纹饰,兴奋地说:"回去要给孙子看,大禹治水是真实发生的历史!"

文化浸润:非遗与历史的多维碰撞

午餐地"登封不一般"饭店本身就是文化载体。仿观星台建筑内,大禹博物馆以汉画像石重现治水史诗,门当户对石刻与二十四孝图传递传统伦理。用餐时,河南省非遗河洛大鼓铿锵响起,学员马玉平顾静即兴扭起秧歌,传统与现代的交融赢得满堂喝彩。

深度研学:历史现场的思辨课堂

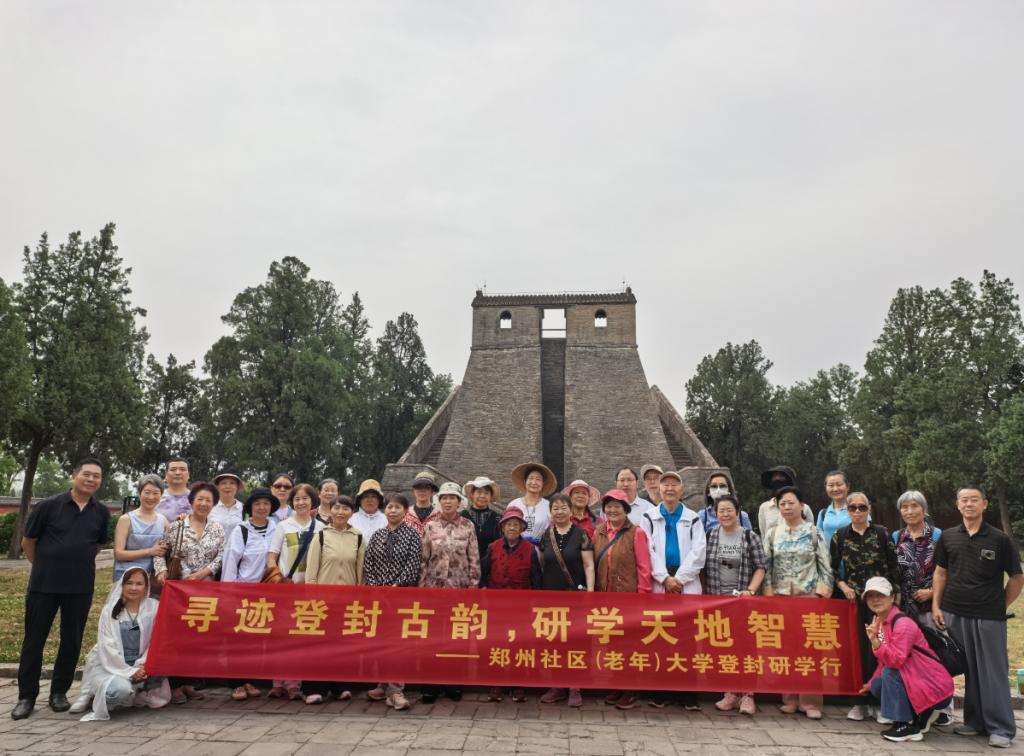

大周封祀坛遗址上,王建淞解读武则天七次嵩山封禅的政治智慧:"她以'禅地祇'突破男性帝王垄断,通过'君权神授'重构统治合法性。"学员郝艺娟抚摸唐代石础,感慨:"终于读懂'风流非是竞豪爽'里的女皇气魄。"

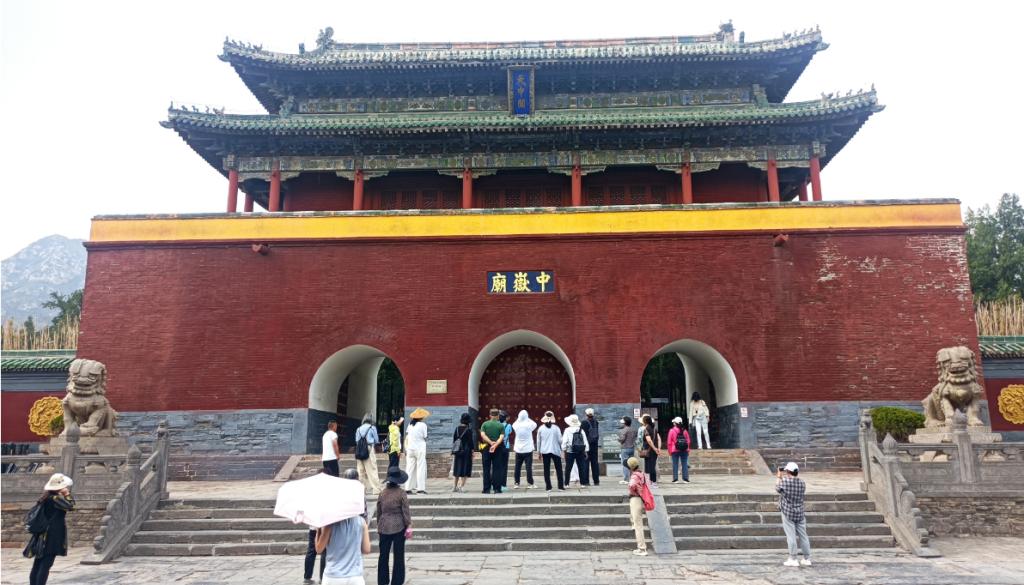

在中岳庙,学员们围绕《中岳嵩高灵庙碑》展开学术讨论。面对斑驳的魏碑字迹,王建淞指出其"隶楷交融"的艺术价值。学员王爱萍现场查阅资料后补充:"这种字体演变,正是南北朝文化交融的见证。"当看到宋代铁人、康熙御笔"配天作镇"匾额时,大家不禁感叹:"每一处古迹都是凝固的历史教科书。"

学有所获:银发学子的文化觉醒

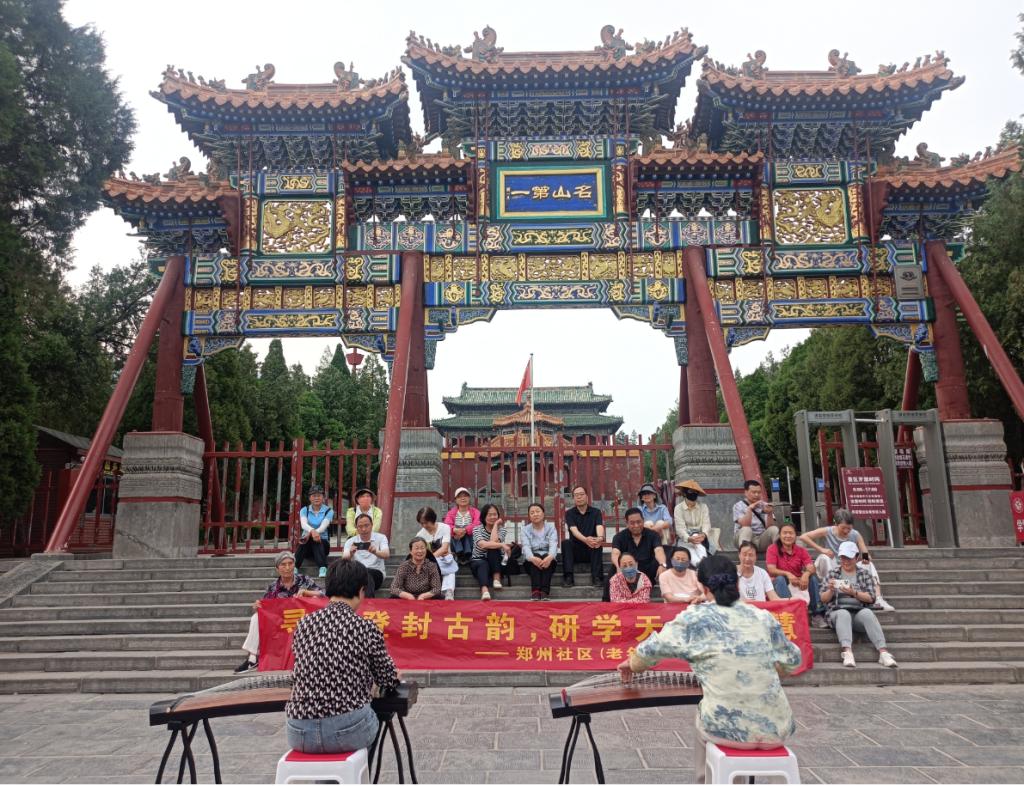

此次研学创新采用"专家导览+遗址考察+艺术实践"三维模式。学员们不仅将古筝、非洲鼓、电吹管演奏融入天地之间,更在行走中完成知识重构。学员高峰激动地说:"退休后还能享受这样高质量的文化课堂,仿佛回到大学时代!"张景感慨:"从游客到文化解码者,这种角色转变让旅行有了灵魂。"孙宏光总结:"研学让历史知识活了起来,这才是老年教育该有的模样!"

郑州开放大学负责人表示:"此次研学印证,老年教育不应止步于兴趣培养,更应成为文化传承的桥梁。当银发学子化身文明的解读者与续写者,教育的价值便得到了最好诠释。"据悉,嵩阳书院、少林寺等后续研学计划已在筹备中,这场跨越时空的文化对话,仍在继续。